技术养殖 | 再论排毒增免与控蓝防非

人类的历史也是一部与病毒的抗争史,据研究资料显示,人类的基因组中大约有8%的基因来源于病毒。

随着医学的进步,人类虽然消灭了一些病毒(如天花病毒),但有更多新的病毒涌现出来,新冠就是最近的一次病毒大流行。至今,人类与病毒的战争还谈不上胜利,至多能算平分秋色。

对抗病毒感染,特异性的免疫是最重要的手段,所以疫苗应运而生,疫苗的诞生,使人类消灭了一些重大的病毒性疾病,如脊髓灰质炎(又称小儿麻痹症)、天花等。

但并不是所有的病毒都有高效的疫苗可以使用,在没有疫苗的时候,非特异性免疫力是对抗病毒的主要手段之一。

例如,当前养猪业面临的第一重大疫病是小飞,自2018年以来,许多猪场自认历经5年的经验积累,已经形成了自己的金钟罩和铁布衫,却不想在今秋还是倒下了。

又如蓝耳病传入我国已经近30年,期间出现了无数的控蓝经验、方法和产品,却没有让蓝耳灭亡,只是流行的蓝耳毒株的毒力有所下降,让养猪人误以为自己的控蓝卓有成效。

面对没有疫苗或者疫苗效果不佳的病毒病,如蓝耳和小飞时,生物安全与非特异性免疫力构建是防控的两个重要方面,两手都得抓,两手都要硬。这一点,已经是养猪人公认的了。那么如何构建动物的非特异性免疫力呢?我们简单概括为“排毒增免、控蓝防非”八字方针。

什么是排毒增免?

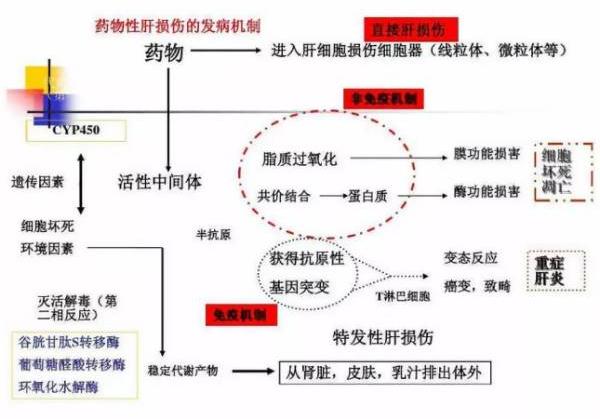

对健康的动物是不需要增免的,而且免疫力也不是越强越好,但如果存在一些免疫抑制因素,导致猪的免疫力低于正常水平,那就有必要增免了,更确切的说,是把免疫抑制因素消除,让免疫力恢复到正常水平,这就是排毒增免的本质。

那么主要的免疫抑制因素有哪些?

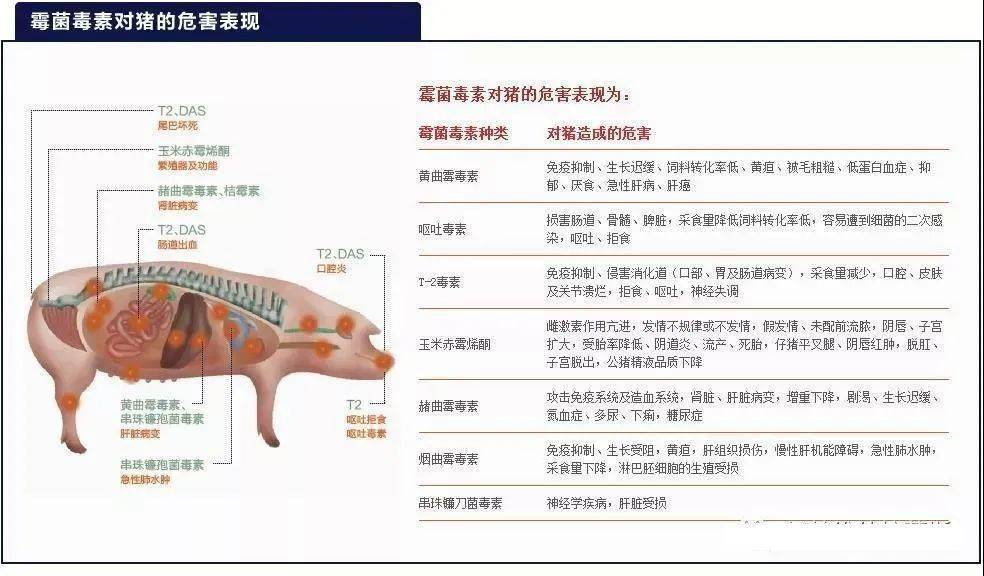

霉菌毒素是最主要的因素之一,非瘟以后,大家都采用了配合饲料,似乎也没有人再提霉菌毒素的问题了,但事实上,饲料原料还是那样,并不会因为是配合饲料而有变化,只是饲料厂家会把霉菌毒素含量控制在一定范围内,也就是说不太会有超出国家标准的饲料出厂。但国标也是人为制定的,用我国的标准衡量是合格,用国外的标准也就超标了,譬如,针对T2毒素,欧盟的标准是小于100PPb,而我国是1000PPb,相差了10倍。而几乎所有的研究都证明了霉素毒素只要存在,对免疫力就会造成抑制,不存在安全值的概念。

霉菌毒素解毒(吸附)剂,并不能完全解决饲料中的霉菌毒素问题,至今也还没有国家标准来规定对每种毒素的吸附率,几乎也没有吸附剂厂家承诺吸附值。

小飞之所以最容易从母猪开始发生,我们是否可以推测成年猪体内霉菌毒素蓄积较商品猪严重,免疫抑制更为明显呢?

饲料是所有猪每日都在接触的,而且与年份有一定关系,我们是否可以根据今年北方雨水偏多,造成饲料原料田间毒素偏多,诱发了这一轮小飞?或许需要更多数据支持,但不可否认的是新粮上市后,小飞发病量急剧上升。

除了霉菌毒素,其它诸如抗生素滥用(尤其是用抗生素预防蓝耳,导致母猪长期接触抗生素)、频繁免疫、各种应激、细菌内毒素蓄积等等,都是免疫抑制产生的因素。

通过以上简单分析,如果不消除免疫抑制诱因,而强行使用免疫激活剂,增免的效果不可能太好,因为免疫抑制的原因依然存在。故此,我们强调排毒增免,即排除毒素,消除免疫抑制,是重构非特异性免疫的重要手段。

控蓝何以防非?

就在上周,有客户来电咨询:周边疫情严重,用园兰清保健了3周,牧场暂时是稳定的,没有被波及,问连续使用园兰清是否会有副作用?

从园兰清设计的角度,并没有大量的寒凉药物,而且里面有一定的温性药物制约偏寒的药性,就是考虑了连续使用的问题。

这个牧场自认为使用园兰清,没有被波及,非常庆幸。我们不能确切的说,100%是园兰清的作用,但这也是不争的事实:蓝耳阴性场或者稳定场,对小飞的抵抗力,显然是要远超蓝耳不稳定场的,这是感染“阈值”较高的原因。

如果说生物安全能够阻击99%的小飞病毒入侵,那1%的“漏网之鱼”,极小量的病毒入场,如果接触了免疫力正常的猪,在病毒复制前被消灭了,表现出来的是防非的成功,但这99%与1%是同等重要的。牧场应该把“非特异性免疫力”的保护,做为生物安全的一部分,尤其是许多中小养殖场,自身地理位置或者硬件条件无法与大型场相比,但做好非特异性免疫力构建,也是有可能抗过这一波疫情的。

如何进行排毒增免、控蓝防非?

以下均为每吨饲料的用药量:

蓝耳阴性场:肝力清1kg+实肯耐2kg,每月连续给药10~14天;

蓝耳阳性场:肝力清1kg+园兰清2kg,每月连续给药1~14天。

以上方案为区域内有小飞时的预防方案,若受威胁较为严重时,可连续使用1~2个月,直至周边威胁解除。

上述方案,同样适用于平时的猪群保健,坚持使用的猪场,在母猪上几乎可以不用抗生素,商品猪的使用量也可大幅降低,证明了非特异性免疫力的重要性。

小结

排毒增免、控蓝防非,说穿了就是让猪只的“非特异性免疫力”保持在最佳状态,从而提高生产成绩,降低疾病概率,在当前猪价低迷的、小飞横行的背景下,排毒增免、控蓝防非是真正的增效降本之举。

官方微信扫描